臨床検査科

臨床検査技師は、皆様の命と健康を守るためのサポートをします。

臨床検査科スタッフは、臨床検査技師16名、事務員1名で検体検査部門、生理検査部門の業務を行っています。

夜間休日も24時間体制で緊急検査を行っています。

診断・治療・経過観察全ての領域で検査結果は必要であり、これを迅速かつ正確に臨床医にお伝えするのが私たち臨床検査技師の使命です。

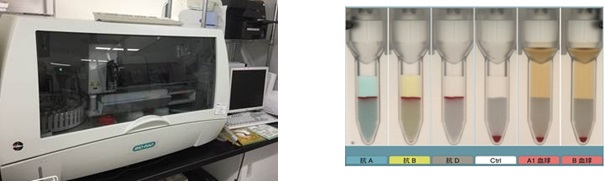

検体検査

患者様からお預かりした血液や尿、体液などを検査しています。

自動分析装置などを用い、臨床検査技師の知識と技術を加味した検査結果を医師、患者様にご報告いたします。

血管センター1階

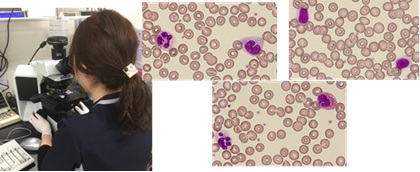

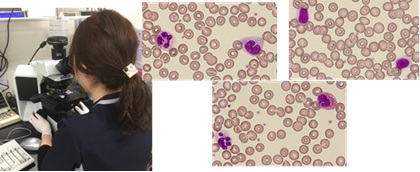

血液検査

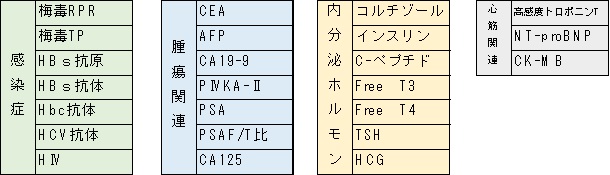

白血球、赤血球、血小板などの血液中の細胞の数や形態を装置にて分析しています。

貧血、感染症、出血、血液疾患のスクリーニング検査を行っています。

装置で異常なものが疑われた場合、顕微鏡を使って染色された細胞を臨床検査技師の目で確認しています。

凝固検査

止血に関与する血液凝固能と線溶能の検査です。

先天性の凝固因子欠乏症の検索(血友病など)や、播種性血管内凝固症候群(DIC)の診断・治療、抗凝固薬治療のモニタリングなどに有用です。

生化学検査

血液中の酵素、蛋白質、糖質、脂質などの生化学成分について検査しています。

分析した検査データは、栄養状態や、肝臓病、腎臓病、高血圧、心臓病、糖尿病などの診断、治療効果、病態の程度や予後の判定などに有用です。

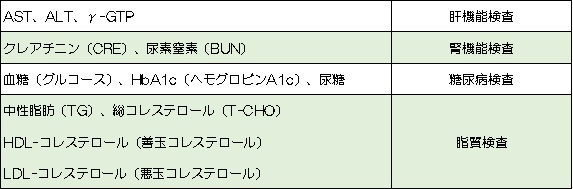

《主な検査項目》

免疫検査

肝炎などのウイルスの抗原・抗体、腫瘍マーカー、内分泌ホルモン、心筋マーカーなどの物質を分析しています。

《主な検査項目》

尿一般検査

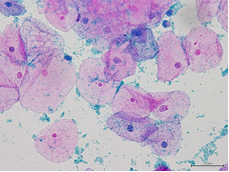

尿中の蛋白・糖・血液などの成分を装置で分析したり、顕微鏡で細胞、結晶、細菌などを調べます。

腎・尿路系疾患だけでなく、全身状態のスクリーニング検査として有用です。

細菌検査

肺炎や尿路感染症、敗血症など感染症の原因菌をつきとめ、その菌に対してどの薬(抗生物質)が有効かを検査しています。

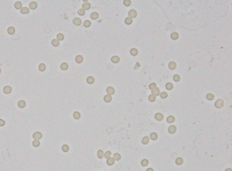

輸血検査

安心で安全な輸血を行うために、輸血関連検査を実施しています。

輸血関連検査内容は、血液型・不規則抗体検査・交差適合試験などを実施しています。

また、血液製剤の発注、保管などの輸血管理業務も行っています。

(カラム凝集法)

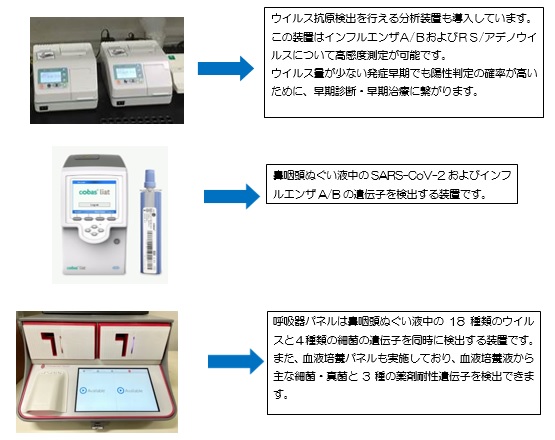

感染症迅速検査

《主な抗原検査項目》

・インフルエンザA/B

・SARS-CoV-2

・RSウイルス

・アデノウイルス

・A群β溶血連鎖球菌

・肺炎球菌莢膜抗原(尿・髄液)

・レジオネラ

・マイコプラズマ

・ヒトメタニューモウイルス

・ノロウイルス(便)

・ロタ/アデノウイルス(便)

・クラミジア

生理機能検査・超音波検査

主な検査としては超音波検査、心電図検査、呼吸機能検査、血圧脈波検査、聴力検査などがあり、その他にも脳波検査や神経伝導検査などの検査を行っています。

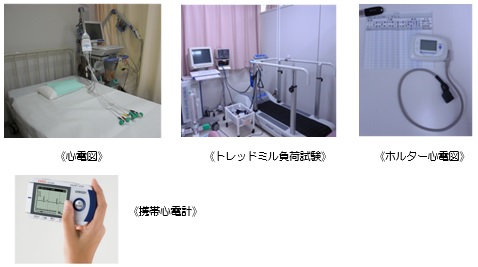

心電図検査

《心電図》両手首、両足首、胸(6か所)に合計10個の電極を装着し、心臓の電気的活動を記録します。

不整脈や、心筋梗塞など様々な心疾患に有用な検査です。

《トレッドミル運動負荷試験》電動式ベルトの上を歩行し、運動負荷をかけた状態で心電図を記録します。

《ホルター心電図》24時間もしくは7日間心電図を記録します。来院時の心電図ではとらえられない時間帯(夜間など)や、さまざまな行動などによる心電図波形の変化をとらえることができます。

《携帯心電図》装置を患者さんに一定期間貸し出して、日常生活の中で心電図を記録してもらうための心電計です。安静時の12誘導心電図検査や、ホルター心電図検査で所見がない患者さん、発作の頻度が低い患者さんに、発作時などに自分で記録してもらうことにより、不整脈や虚血などの診断に役立ちます。

呼吸機能検査

最大限に息を吸ったり吐いたり、また、一杯まで吸った息をどれだけ強く最後まで吐ききることができるかを検査し、肺の容量や、機能を調べます。慢性閉塞性肺疾患(COPD)、間質性肺炎、肺がん、気管支ぜんそくなどの疾病の病態把握、診断、治療法の選択、経過観察に有用です。また、手術前に肺機能を知るために実施する場合もあります。

最大限に息を吸ったり吐いたり、また、一杯まで吸った息をどれだけ強く最後まで吐ききることができるかを検査し、肺の容量や、機能を調べます。慢性閉塞性肺疾患(COPD)、間質性肺炎、肺がん、気管支ぜんそくなどの疾病の病態把握、診断、治療法の選択、経過観察に有用です。また、手術前に肺機能を知るために実施する場合もあります。

脳波検査

頭皮に電極を装着し、閉眼、安静の状態で検査を実施します。脳から発生している電気活動を記録します。

けいれんを起こしたとき、意識障害がみられるとき、てんかんが疑われるときなどに行われ、脳腫瘍などの診断にも有用です。

ABI、PWV

両腕、両足首に血圧測定用のカフを巻き、心電図の電極を腕に、心音図のマイクロフォンを胸に装着し検査を実施します。動脈硬化の程度などを評価します。

両腕、両足首に血圧測定用のカフを巻き、心電図の電極を腕に、心音図のマイクロフォンを胸に装着し検査を実施します。動脈硬化の程度などを評価します。

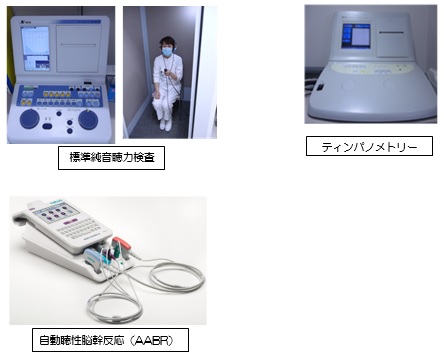

聴力検査

標準純音聴力検査:耳の聞こえの程度を評価します。音がきこえたらボタンを押す検査です。

ティンパノメトリー:鼓膜の動きを調べる検査です。外耳孔に機械を当て検査します。

自動聴性脳幹反応(AABR):新生児の聴力検査です。先天性聴覚障害の早期発見に有用です。

神経伝導検査

神経を刺激し、その反応を捉えることにより、神経異常などを評価します。

刺激により多少の痛みを伴いますが、安全ですので安心して検査を受けてください。

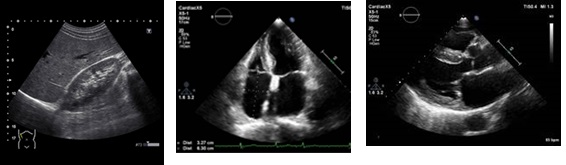

超音波検査

観察部位に検査用ゼリーを塗り、超音波がでるプローブという装置を当てて目的臓器を観察します。

検査項目は、心臓超音波検査、腹部超音波検査、甲状腺超音波検査、血管超音波検査などを実施しています。

重心動揺検査

めまい・平衡障害の原因を調べる検査で、立っているときのふらつきを調べます。

検査台の上に目を開けて1分、目を閉じて1分静かに立ち検査します。

《検査の様子》 《検査台》

参加している外部精度管理

精度管理された正確なデータを報告するため、積極的に外部精度管理に参加しています。

・一般社団法人 日本臨床衛生検査技師会 精度管理調査

・一般社団法人 和歌山県臨床検査技師会 精度管理調査

・公益社団法人 日本医師会 精度管理調査

・各種メーカーサーベイ